詭弁の弁

昔、ささいな嘘をついた主人公が、次のような理屈に丸め込まれて逮捕されるというCMがあった(確かチョコレートのCMで、主人公は中居君だった)。

諺にあるように、「嘘つきは泥棒の始まり」だ。ところで、夏の始まりはそれ自体が夏の一部だ。それなら、嘘つきはすでに泥棒だ。ゆえに、嘘つきである君は泥棒だ、と。

もし、「嘘つきは泥棒の始まりである」がゆえに「嘘つきはすでにして泥棒である」ならば、世界中のほとんどの人間は窃盗罪で逮捕されなければならなくなり、司法機関は一昼夜にしてパンクするだろう。

しかしながら、「デマゴーグの出現はアテナイの破滅の始まりである」としても、デマゴーグが出現したことが即座にアテナイの破滅を生じさせているわけではなく、ましてや、デマゴーグの出現それ自体がアテナイの破滅と同じ出来事だというわけでもない。むしろ、上の文の中での「デマゴーグの出現」は、そこから始まって「アテナイの破滅」へと結果するある因果系列の原因となる出来事として、その身分を与えられている。何かの原因がその結果とは異なるべきならば、デマゴーグの出現はアテナイの破滅とは異なるのである。

同様に、嘘つきはしばしば泥棒へと至る道の入り口であるが、嘘つきがすなわち泥棒だというわけではない。嘘を頻繁につくことは当人の不正行為に対する罪悪感を薄れさせ、犯罪一般への心理的障壁を低くし、窃盗を犯す傾向性を高め、その結果、窃盗を犯すような誘惑が生じた場合に嘘つきでない者より窃盗を犯しやすくなる、ということは大いにありうる。それゆえ、嘘つきであることと泥棒であることとの間には或る程度の因果的・統計的な相関性が存在すると思われる(例えば統計的調査を行えばそれなりの結果が出るだろう)。嘘つきであることはこのように、泥棒を結果とするある因果系列の原因として機能しうるのである。

改めて確認しよう。原因と結果が異なるべきであるならば、「嘘つきは泥棒の始まり」だとしても、嘘つきはすでにして泥棒であるというわけではない。それゆえ、司法機関はパンクせずにすむのであり、中居君も逮捕されずにすむのである。私は中居君を目にすると眉をひそめ始めるタイプだが、この世から冤罪がひとつでも減るのは好ましいことであると思う。

弔いを終えて

前回の記事を書いて以後、何人かの方から祖母を心配する言葉を頂いた。このような不案内で不親切なブログでも読んで下さる人が少なからずいるのだと思うと、もう少しサービス精神を発揮して書かねばならないと反省した次第である。

さて、後記をお伝えする。祖母は土曜日の昼に静かに息を引き取り、私もそれを傍らで看取ることができた。金曜のゼミを終えてから急いで帰省し、祖母が入院中の病院へ駆けつけたときには、すでに危篤状態で意識もほとんどなく、かろうじて呼吸を行うのがやっと、という状態だった。呼吸のひとつひとつがまるで難事業のようで、私たちが普段行っている(あるいは「行っている」とさえ言いがたい)生命維持活動を継続するのに、どれほど膨大なエネルギーを必要としているのかをまざまざと実感させられた。その後私は夜通し付き添い、祖母も何とか朝まで持ちこたえることができ、翌日の昼に二人の叔父も含めて数名の親族に囲まれたなか、潮が引いてゆくように呼吸が止まり、臨終の時を迎えた。先ほど葬儀を無事に終え、今は小さな骨壷に収まり(それでも齢八十八の女性にしては綺麗に骨が残っていた。癌には勝てなかったが、元々が頑健で気丈だったのだ。心臓も最期まで強かった)、家の仏壇に鎮座している。

人一人が亡くなるということは一大事業である。雑務に奔走し、馴れない親族外交に借り出され、それぞれの親族や隣組の思惑のずれに整理を付け等々、めまぐるしい二日間だった。弔辞は帰省途上の特急で半ば書き上げ、最後は祖母が亡くなってから仕上げた。読了後、会食の席で多くの方からお褒めの言葉を頂いた。祖母のために書いた文章なので嬉しい限りである。今後読者の方のなかにも弔辞を書かれる方がいるかもしれないので(なるべくそういう機会は減らしたいところだが、生まれた以上はいずれ死んでゆくのだから仕方ない)、後学のために掲載しておくことにする。祖母に逢ったことのある友人も少なからずいるので。合唱してあげて下さい。

弔辞

おばあちゃん。今こうして、永年の眠りへ就いたおばあちゃんと、僕はもう顔を見合わせることも、手を握り合うことも、言葉を交わすこともできません。せめて弔いの言葉を贈ることで、おばあちゃんへの手向けとさせて下さい。

おばあちゃんとの思い出は、僕の記憶とともに古くからあります。おばあちゃんから受けた愛情のその温かで穏やかな感触は、今もこの胸のなかにしっかりと残っています。おばあちゃんは手先の器用な人で、幼少時には、折り紙や綾取りなど、伝統的な遊びの数々を一緒になって教えてくれました。頬を火照らす初夏の日差しの中、頭を並べて草取りをした記憶もあります。日曜日の昼下がりに、ラジオを聴きながらのんびりとお茶を飲んだり、手鞠の毛糸を巻き取る手伝いをしたり、玄幡様のお祭りへ連れていってくれたり。こうして蘇ってくるひとつひとつは小さくささやかな思い出ですが、それらは今もこうして僕の中で、仄かな明かりを灯し続けています。

僕が高校生のとき、おじいちゃんが亡くなり、その後、ともに暮らしていた僕たち孫兄弟も生まれ育った生家を離れていくことになりました。実家へと帰省するたびに、笑顔で、しかしどこか寂しさの漂う笑顔で、おばあちゃんは僕を迎えてくれました。そのたびごとの姿が今ありありと眼前に浮かんできます。先の正月に帰省したときには、募らせていた寂しさを溢れさすように、涙を目尻からぽつりぽつりとこぼしていました。僕は手をとり慰めましたが、それは胸を打つ涙でした。

「末期の胆管癌に罹り、余命はあと数ヶ月だ」と父より電話で聞かされてから、半年も経たずに、おばあちゃんはその命を限らすことになってしまいました。これが言葉を交わす最後の機会になるかもしれないという思いを抱きながら、入院している病院へとお見舞いに訪れたとき、半分絶食状態のおばあちゃんの姿は、皮膚を通して骨が透けて見えそうな程の痛々しいものでした。思うように体も動かず、おばあちゃんは病床にある我が身を持て余しているように見えました。時はもどかしくなるほどゆっくりと、しかし確実に、その取り分を取っていきます。こうしたおばあちゃんの姿を見ているのは、身内として、孫として、切なく胸の詰まる思いでした。

亡くなる前の最期の夜に付き添った病床の横で、疲労と睡魔に耐え切れずに落ちた浅い眠りのなか、僕は夢を見ました。その夢のなか、おばあちゃんは意識を取り戻し、艶やかで朗らかな笑顔をしてベッドの上から声を掛けてくれました。「こうして元気になったのも、孫たちのおかげだわや」、と。それは僕の儚い願望の現われであったのかもしれません。その夢が正夢となることはなく、おばあちゃんは静かに、眠り込むように、息を引き取りました。

おばあちゃん、長き人生行路、お疲れになられたでしょう。今はただ安らかにお眠り下さい。そして、遺された僕たちを取り巻く風となって、それぞれの行く末をいつまでも温かく見守っていて下さい。

合掌。

弔いへ向けて

父方の祖母が危篤状態にある。半年ほど前から胆管癌を患い、余命は一年以内と宣告されていたが、一週間ほど前から出血が始まり、現在は輸血を続けながら命を繋いでいる状態である。未だに祖母へ病名の告知はしていないが、両親の言では、本人の精神状態や病状の進行過程を考えた上での決断であるという。胆管癌は数多い癌のなかでも自覚症状の少ないものらしく、この病気が発覚したのも黄疸が出た際に診療を受けた結果であった。癌はときに多大な苦痛を伴い、また治療のための抗癌剤も同様に壮絶な副作用を生じさせる場合が多い。緩和ケアの制度的基盤が未整備な日本において、癌を発病したとはいえそれが苦しみの少ないものであったことは、せめてもの慰めであり救いであったのかもしれない。現在は延命治療を施し輸血用のチューブで生の世界へと繋ぎとめ続けているのだが、それよりは、今ある逃れがたい不安状態から解放し、先立った祖父のもとへ旅立てるようにという思慮から、来月頭には輸血を停止する予定であるという。その数日後にはおそらく死の時を迎えることになるだろう。遣り切れない想いは解消できぬものとして残るが、こうした選択を家族の一人として切に受け止めなければならない。

父は末っ子の三男であるが、実家の家業を継いだため、私は幼時から祖母と日々をともにしてきた。祖父母と寝起きをともにしていた時期もあり、私は七人ある孫たちのなかでも特に可愛がられていた。それゆえ、祖母との間にある絆もひときわ強いものだった。手先の器用な人で、幼き日には、折り紙や綾取りなど、伝統的な遊びの数々を一緒になって教えてくれた。

私が高校生のときに祖父が亡くなり、その後、ともに暮らしていた孫も兄弟ともに実家を離れていくことになった。実家へ帰省するたびに、笑顔で、しかしどこか寂しさの漂う笑顔で、祖母は私を迎えてくれた。そのたびごとの姿が今ありありと眼前に浮かんでくる。前回帰省したときには寂しさをこらえきれず、涙を目尻からぽつりぽつりとこぼしていた。それは胸を打つ涙であった。宣告された余命の期間を越えることなく、祖母は今生きて在る日々を終えようとしている。

その祖母の弔辞を私が書くことになった。未だ意識あり生命ある者の弔辞を準備しなければならないというのは、後ろから死出の扉へと手を添えているようで、どこか後ろめたいものである。しかし、齢八十八の旅出である。祖母から受け取った多くの形なき財産に報いるよう、万感を指先へと縒り合い、弔いの言葉を書き出してゆこうと思うのである。

ブログ併設

日常雑記用と研究雑記用のブログを分けて使用することにしました。やはり現在の状態では両者が交じり合ってしまっており、(数少ないながらも)読者の方々が困惑していると考えたからです。前者では日々の泡沫的な事象や批評の記録など、後者では読書メモや思索雑記などを主に掲載していきたいと考えています。モバイル用のサブパソコンを新たに購入したので、今までよりも更新が頻繁にできると思います。どうぞ末永くよろしくお願いします。

研究用のブログへのリンクは下です。両方合わせて微分積分です。

格闘の記録

【原文&解説】

p.74¶3

He urges that concepts of “propositional attitudes” make sense only as governed by a “constitutive ideal of rationality”.

ここで命題的態度の概念が登場しているのは、それを表現する諸々の動詞をわれわれが心的なものとみなしており、それゆえ、当の概念は理由の空間を構成する概念として適切だからである。では、もう一方の引用符の中身である「合理性の構成的理念」とは何か。デイヴィドソンはその論文「心的出来事」において、以下のように〈心的なものを法則によって物的なものへと還元することがなぜ不可能なのか〉を説明している。「合理性の構成理念」という表現が登場するのはこの文脈においてである。

まず、心的なものは全体論的である。なぜなら、たとえば思考と行動の結びつきを考える際にも、「信念や欲求は、他の信念や欲求、態度や注意などによって際限なく限定され媒介されたものとしてのみ、行動に現れてくる」からである(邦訳p.278)。しかし、この心的なものの全体論性は還元不可能性の主たる理由ではない。なぜなら、物的なものに関する理論にも、それを構成する諸概念間に全体論的な相互依存関係が成り立っているからである。

次に、心的なものは理論負荷的である。ある人物のもつ命題的態度を叙述する際には、そのthat節の内容を特定するために翻訳という手段を用いなければならないが、翻訳を与えうるのは翻訳理論を背景としてのみである。したがって心的なものの記述は理論負荷的である。翻訳の不確定性によれば、適切な翻訳理論は同時に複数可能であり、しかもその複数可能性は排除できない。しかし、この心的なものに関する理論の複数可能性、すなわち心的なものの不確定性も還元可能性にとっての躓きの石とはならない。なぜなら、こうした複数可能性の存在は、ある理論を任意に選択し、それに相対的に心的特性を個体に帰属させることが可能であるということと両立可能だからである。

最後に、デイヴィドソンが還元可能性を拒む主たる理由として挙げるのが、心的なものに関する「合理性の構成的理念」である。「信念や欲求、等々、の概念を用いるときわれわれは、証拠が増加するとともに、総合的説得力という観点から理論を調整する用意がなければならない……すなわち、合理性に関する構成的理念が、理論――それは進化する理論でなければならない――の進化における一局面を部分的に制御しているのである」(邦訳p.287)。翻訳理論を構築する際に、われわれは寛容の原理によって話者の信念をその大部分が真であると想定しなければならない。これは、われわれのもつ合理性を話者へと帰属し、それを構成原理としながら理論構築を行わねばならない、ということである。上記の引用もこの合理性の働きを指している。こうした合理性の適用は心的なものに特有であり、しかもその適用は不可避的であるが、物的なものにはその概念を適用することはできない。この相違が還元不可能性を唱える主たる理由として考えられているのである。

したがって、合理性の構成的理念とは、命題的態度の帰属を行う際にその背景理論を全体論的に制約しつつ構成することを可能にする原理であり、この原理なしでは心的なものを決定できないのである。「合理性の構成的理念」によって制御されている場合にかぎり「命題的態度」の概念は意味をなしうる、というのはこうした機序によってなのである。

p.74¶3

‘To place things in the realm of law’

たびたび用いられているこの表現の意味するところは、〈ある物事に対して法則による説明を与えること〉であろう。こうした法則の領域における〈法則的定位〉は、理由の空間における対応物である〈合理的定位〉とは異なる理解可能性に従うものである。

p.74¶4

・・・an ontological claim: the very things that satisfy the sui generis concepts・・・are already in principle available to an investigation whose concern is the realm of law.

これは非法則的一元論の主張である。’ the very things that satisfy the sui generis concepts’とは理由の空間に属する項、すなわちデイヴィドソンの文脈で言えば〈心的なもの〉のことであり、これが科学的探求によって利用可能であるとされるのは、心的なものがそれと関連する物的なものと存在論的に同一だからである。

・・・ontological claim specifically about events: every event, even those that fall under the concepts that subserve “space of reasons” intelligibility, can in principle be made intelligible in terms of the ooerations of natural law.

この出来事に関して特殊化された存在論的主張も、上と同様に非法則的一元論の主張である。したがって、「理由の空間」に属する心的出来事は関連する物的出来事と存在論的に同一であり、その出来事そのものは法則的な説明によって理解可能である。

当段落は以下一文ずつ解説を行う。

p.75¶1

Davidson’s purpose here is to make room for holding that the satisfiers of the sui generis concepts stand in causal relations, to one another and to other things, without threatening the thesis that causal relations hold only between occupants of the realm of law.

デイヴィドソンの用語を使えば、「理由の空間を構成する諸概念の充足項」は〈心的なもの〉であり、「法則の領域の占有項」は〈物的なもの〉である。デイヴィドソンの目的は、「物的なものの間でのみ因果関係が成り立つ」というテーゼを脅かすことなしに、心的なもの同士や心的なものと物的なものとの間に因果関係を認めることである。

Given that thesis, satisfiers of the sui generis concepts can be causally linked only if they are also occupant of the realm of law;

「物的なものの間でのみ因果関係が成り立つ」というテーゼを認めれば、心的なもの同士はそれらが同時に物的なものである場合にのみ因果的に結び付けられる、ということになる。

And Davidson says they are, even though they are not revealed as such by satisfaction of the sui generis concepts.

あるxは、それが命題的態度を含む開放文Mを充足するならば(=「xはMである」 x is Mを充足するならば)、心的なものである。デイヴィドソンは、心的なものがこうした充足によって因果関係をもつものとして明らかにされなくとも、心的なものは因果関係をもつと述べる。’even though’は’even if’と異なりそれ以下の文が実際にそうである場合に用いられることから、命題的態度の充足によっては心的なもの同士の因果関係は決して明らかにされない、とデイヴィドソンが考えていることがわかる。これは彼が「心的なものの非法則性」を擁護することから明らかである。

But we come closer to my concerns if we consider a counterpart purpose, in which the thesis that causal relations hold between occupants of the realm of law is replaced by the thesis that to be natural is to have a position in the realm of law.

当段落第一文のテーゼを「自然的であるとは、法則の領域のなかに定位することである」というテーゼに置換するならば、マクダウェルの狙いにより接近することができる。なぜなら、デイヴィドソンが合理性(理由の空間)と因果性(因果の空間)を対比させたのに対し、マクダウェルは理由の空間と法則の領域を対比させるからである。

In this context, the point of the ontological claim would be to make room for holding that the satisfiers of the sui generis concepts are items in nature, even though their satisfaction of the sui generis concepts does not disclose their positions in the realm of law.

前文のように関連するテーゼを置換すれば、デイヴィドソンの存在論的テーゼのもつ主眼は上のようになる。それをここまでの解釈を用いて書き換えれば、「心的なものは、その充足によって法則的説明が与えられなくとも、自然的なものである」となる。これはマクダウェルの明らかにしたい論点である。

根本的翻訳と根本的解釈

読書会のために冨田恭彦著、『クワインと現代アメリカ哲学』、第4章、「根本的翻訳と根本的解釈――解釈学のもう一つの系譜――」をまとめたので掲載しておきます。

概ね本文の要約であるが、必要と思われる箇所には〔〕内に私自身による補足・付記を挿入した。

1.解釈学のもう一つの系譜

サールの仕事は、その志向性理論を通じて、大陸系の「現象学的伝統」との対話を醸成するものであった。同様に、クワインとデイヴィドソンの仕事を、ハイデガーやガダマーなど大陸系の哲学者たちからなる「解釈学的伝統」との対話を促進することが可能なものとして理解することができよう。本章の狙いは、クワインとデイヴィドソンの仕事――とりわけ「根本的翻訳」と「根本的解釈」に関するそれ――を「解釈学的」探求として位置付け、その内実と意義を検討することである。これは、分析哲学と大陸哲学という二つの伝統を絶縁関係へと閉じ込めてしまうのではなく、両者を対話可能なものとして、より大きな西洋哲学の流れのなかから再検討しようという試みの一環である。

2.根本的翻訳の基本的枠組み

クワインによる「根本的翻訳」の基本的な問題設定は、「フィールド言語学者が未知の言語を調査して辞書と文法書を作ろうとするとき、何をすることになるのか」である。翻訳マニュアルを作るという自らの目的に際して、現地人の心理状態そのものを直接認知することはできないのだから、フィールド言語学者がさしあたり依拠することができるのは、〔現地人の感覚器官に刺激を与えているのが観察される物理的な力と、〕発話を含むさまざまな間主観的に認知可能な行動だけである。言語学者は、まず現地人の言語行動とおぼしきものを観察しなければならない。この場合、言語学者が最初に考察すべき文は「観察文」である。

〔クワインは「場面文」と「定常文」を対比し、観察文を場面文の特殊ケースとして位置付ける。定常文とは、「エーテル流が存在する」「クロッカスの季節は終わった」「タイムズ紙が来た」のような文であり、「過去にある刺激によって同意または不同意が促されたのち、再び問われたとき、被調査者がそのときの刺激には促されずにかつての同意もしくは不同意を繰り返しうる」という特徴をもつ。他方、場面文は「うさぎだ」「赤い」「彼の顔は汚れている」のような文であり、「そのときどきの刺激によって被調査者が今一度促されてはじめて、同意もしくは不同意が決まる」という特徴を持つ。これらの区別は刺激係数(刺激の持続時間をどの範囲でとるかの極大値)に相対的である。たとえば、「タイムズ紙が来た」のような文も、発話時刻と刺激係数を調整すれば場面文と認めうる〕。

観察文とは、場面によって真偽が決定するこうした「場面文」のうち、ある状況で問われたときに、推論に基づかず同意または拒絶を与えうる文である。〔ここでの「推論に基づかない」とは「付帯的情報の影響を受けない」ということである。たとえば、「独身者だ」のような文は付帯的情報の影響を大きく受ける文である。当人が独身者であるかどうかはもっぱら蓄積された付帯的情報に基づいて判定されるが、そうした付帯的情報は発話時に話者が受けている刺激を越え出ているからである。他方、「うさぎだ」のような文はこうした傾向をほとんどもたないがゆえに観察文として認めうる〕。観察文は発話者に与えられた体表刺激に対する条件付けとして学ばれ、以後も外的刺激へのこの直接的な関係を基本的な特徴として保持し続ける。

次に、観察文の翻訳手続きを見てみよう。現地人がある状況である音声を発したとき、言語学者はその基本データである音声に「感情移入」的処理を施す。すなわち、自らが彼の立場に置かれていたとしたら、何と言っただろうかを考えるのである。たとえば、現地人がうさぎを視認している状況で「ガヴァガイ」と発話したとき、言語学者は彼が「うさぎだ」と言ったのではないかと推論する。こうして「ガヴァガイ」の翻訳候補として「うさぎだ」という文が手に入る。次に、言語学者はさまざまな状況において現地人の前で実地に「ガヴァガイ」と発話して見せ、その発話がうさぎの現前している状況で同意を得るか、また、うさぎが不在の状況で不同意を得るか、を確かめてゆくのである。

こうした作業は、観察文の翻訳という端緒を越えて、文を構成する様々な要素の機能を明らかにし、非観察的な文の翻訳をも可能にするような翻訳マニュアルの作成へと至るものでなければならない。この作業は仮説の形成とその検証の繰り返しからなる。

3.好意の原理と翻訳の不確定性

根本的翻訳の考察においてとりわけ重要なのは、「寛容の原理」〔冨田は「好意の原理」と訳しているが、慣例に従って「寛容の原理」と訳す〕と「翻訳の不確定性」のふたつである。

「寛容の原理」とは「相手の言うことができるだけ正しいものとなるよう翻訳(もしくは解釈)せよ」というものである。クワインはこれを論理定項の翻訳(たとえば矛盾律の帰属)など特定領域に関して強調したが、デイヴィドソンはこれを全面的に強調した。しかし、クワインのおいてすでに、こうした「寛容の原理」の全面展開が暗黙のうちになされていたと考えることもできる。これについては後述する。

次に「翻訳の不確定性」である。翻訳の不確定性はクワインが後に区別した二つの面をもっている。すなわち、「(本来の意味での)翻訳の不確定性」と「指示の不可測性」である。前者は、「同じデータに基づく翻訳マニュアルには、相互に両立し得ない複数のものが可能であり、翻訳は一意には定まらない」というものである。〔後者は翻訳マニュアルを作成する場面に関わるが、前者は作成されたマニュアルそのものに関わる〕。しかし、指示の不可測性によって翻訳の不確定性を説明することも可能であり、実際に『ことばと対象』ではそのように説明されている。

指示の不可測性の例として、再び「ガヴァガイ」をとりあげる。われわれが通常うさぎとしているものは、〈うさぎの各部分の統合体〉〈うさぎの時間切片の合計〉〈全世界に散在するうさぎの融合体の一部〉〈うさぎ性という普遍のひとつの現れ〉のいずれとも考えられる。したがって、「ガヴァガイ」は〈うさぎの部分〉〈うさぎの時間切片〉〈うさぎすべての融合体〉〈うさぎ性〉のいずれかを指示しているかもしれない。このような指示の複数可能性はいかにしても排除できない。なぜなら、うさぎを指すような指示行為は、同時にこれらのいずれをも対象となしうるからである。さらに、「同じ」とか「異なる」とかいった「個体化」に関する言葉に訴えてもこの問題は解けない。なぜなら、〔たとえば「うさぎの部分」という翻訳を排除しようとする場合は耳と足を指さしながら、「うさぎの融合体」や「うさぎ性」を排除しようとする場合には別個のうさぎを指さしながら、〕「このガヴァガイはこれと同じか」と尋ねても、「同じ」が「ともにある」と翻訳される可能性を考慮に入れれば、そうした確認の仕方は失敗することになるからである。〔耳と足など異なる二つの「うさぎの部分」は「同じ」ではないが「ともにある」。したがって、「ガヴァガイ」が「うさぎの部分」を指示するか否かを確かめようとして「このガヴァガイはこれと同じか(現地語)」と問うても、「同じ」が「ともにある」と翻訳されるならば、本来の翻訳は「このうさぎの部分はこれとともにあるか(母国語)」となり、同意が導かれてしまうのである〕。ある単語の翻訳を変えても、それに伴う調整を体系的に行えば、問題が生じないことがありうる。したがって、指示は不可測的であることを免れない。

翻訳の不確定性は根本的翻訳の場面だけではなく、母国語の話者同士の対話においてさえ原理的には存在しうる。これを理解するためには、母国語から現地語へ、そして再び母国語へと翻訳を往復させるケースで、それぞれ異なる翻訳マニュアルが使用される場合を想像すればよい。

4.不確定性の度合い

このように翻訳の不確定性の存在は認めざるをえないとしても、その度合いはコミュニケーションを不可能ならしめるほど大きなものではない。たとえば、先ほど「ガヴァガイ」の翻訳候補となったものはすべて、「そうした状況を表す別の表現としてどのようなものが考えられるか」という問いに対するわれわれの解答なのであり、われわれの考え方の投影なのである。したがって、それらは互いに理解不可能なほど異なったものとはならず、どの候補が採用されてもコミュニケーションは不可能とはならないのである。

だとすれば、クワインにおいてすでに「寛容の原理」の全面展開が暗黙裡に果たされていたということになる。実はこれは、言語学者は現地人の発話を「感情移入」的に処理すべきという制約によってすでに示唆されていた。〔すなわち、感情移入の働きによって発話処理を行うとは、言語学者が現地人に彼自身のもつ合理性を投影することなのである〕。この点をさらに追及し、翻訳不可能な概念図式の存在を否定するにいたったのがデイヴィドソンである。

5.根本的解釈

(根本的解釈の基本的前提の解説は前回の繰り返しになるため割愛)

デイヴィドソンの「根本的解釈」はクワインの「根本的翻訳」の延長線上にある。すなわち、フィールド言語学者はT文の形をなすデータを収集することから解釈理論の作成を開始するのである。クワインの例を用いれば、ある状況で現地人が「ガヴァガイ」と発話したとき、言語学者はひとまず「「ガヴァガイ」はうさぎがいる場合に、しかもその場合にのみ真である」と考え、その確認作業を行う。そして、このようなT文の形をしたデータを基盤として公理系的な解釈理論を作成するのである。

6.「好意の原理」再訪

フィールド言語学者は、解釈の試みを開始するに際し、現地人の信念や意図に関する知識を前提することはできない。それらを知るためには相手の発する文の意味がわからなければならないのである。しかし他方、文の意味を知るためには相手の信じ意図するところのものを知らなければならない。この循環的状況において彼が採用するのは、信念を固定するという方式である。つまり、発話状況から相手の持っている信念を推測し、それを当人へと試行的に帰属するのである。

この作業において言語学者は全面的に「寛容の原理」に依拠しなければならない、というのがデイヴィドソンの考えである。つまり、「相手の信念が極力真なるものとなるよう解釈を試みなければならない」のである。言語学者は互いの信念が大部分一致しているとみなすところから出発する。その際の基準は言語学者の側にある。しかし、それは自文化中心主義的な営みなどではなく、解釈者から独立した中立的・客観的解釈なるもの(=神の視点)を否定することなのである。

このように「寛容の原理」を全面展開することから、デイヴィドソンは概念相対主義を否定するに至る。つまり、ある概念図式が言語であると確信をもって言えるのは、それが翻訳可能である場合に限るのであり、翻訳不可能なほどの差異を言語間に帰すことはできないのである。

無論、「根本的解釈」に関する主張は「根本的翻訳」と同様、母国語の使用に関してもあてはまる。母国語の話者間でもデイヴィドソンが論じたような解釈が行われているのであるが、ただ、根本的解釈の状況におけるほどの意識的努力を必要としないがゆえに、このことがしばしば気づかれないだけなのである。言語が同一であることの確認も、実は解釈の円滑さに基づいているのである。

7.創造性への視点

クワインとデイヴィドソンは思考や言語活動の創造性に光を投じている。クワインは、分析命題の特権性を否定することに顕著なように、信念体系の固定化を拒否し、その可塑性を擁護するスタンスをとっていた。また、『ことばと対象』における彼の試みのひとつは、わずかな刺激から豊かな理論を作り上げる人間の創造的営みに着目させることであった。デイヴィドソンもしかりである。しかし、クワインが刺激と言語習得および理論形成の関係を考察したのに対し、デイヴィドソンは刺激概念をこのように使用することを拒否する。デイヴィドソンによれば、解釈者がデータとして確認するのは、近位的な刺激そのものではなく、遠位的な状況の具体的内容だからである。こうした近位説と遠位説をめぐる両者の錯綜した関係については本書の次章「近位説と遠位説との間――クワインの刺激概念再考――」を参照願う。

『解明される意識』第8章レジュメ

8 HOW WORDS DO THINGS WITH US

1 おさらい:「多から成る一」?

* 脳内の継ぎはぎ状の様々な専門的回路にまとまりをもたらすと想定されている「中心の意味主体(the Central Meaner)」という錯覚の実態を明らかにし、その力を中和させることが本章の目的。

架空の批評家オットーの発言:

・4章のロボット「シェーキー」に言語的報告を可能にするようデザインを施すことはできるが、それは単なるトリックに過ぎない。なぜなら、シェーキーには「内面」が、つまり知覚的インプットと言語的アウトプットの中間に存在しているはずの「意味主体」が欠けているから。

・私は意識の内で体験に照らして文をあれこれと彫琢することで、その体験にぴったりの正確な内容をもった報告を「判断」して作り出すことができる。この過程は私秘的だが、それについての内観的報告からあなたは私の意識体験のある特性を知ることができる。

オットーモデル:中心における確定した意味⇒意味に合わせた文の彫琢⇒文の適切性の判断⇒発話

・このオットーの発言は、発話体験についての①〈オットー自身による報告データ〉、②〈理論的主張〉のふたつに区分できる。デネットは①を適切に説明し、②を論破するために、「意味主体」抜きで意味を説明することがいかにして可能かを解明しようとする。

2 官僚政治 対 百鬼夜行(Pandemonium)

・言語〈了解〉システムについての理論やモデルは数多いが、言語〈生産〉システムについてはごく僅か。

・了解過程のインプットは大気中の音の波形や何らかの平面上の記号列といった明確なものであり、少なくともスタートラインだけは合理的に定めることができる。それに対し、生産過程の端緒を見出すのは困難。

官僚政治的モデル:レヴェルト(Pim Levelt, 1989)による言語生産モデル

・アウトプットから逆方向へ、あるいはイン‐アウトプットの中間から研究を進めることでモデルを構築。

・概念化器(conceptualizer)によって生み出された心的言語(Mentalese)による命令が定式化器(formulator)へと伝達されて、目的を実現する具体的な手段としての言語(英語など)へ変換される。このモデルはフォン・ノイマン機械のように直列式に処理される。概念化器が中心の意味主体であり、主要な仕事はすでにそこで完了している。

・「中心のどこかにすでに確定された『思考』が存在し、言葉にされるのを待っている」という描像はオットーの見解と共通。しかし、官僚政治的モデルでは、情報処理の流れにおける目的‐手段の結合が進化と個体的発達との結合によってあらかじめ定められており、オットーの見解のように「判断」の介入する余地はない。

官僚主義的モデル:概念化器による意味の生成⇒心的言語による命令の伝達⇒定式化器による変換⇒発話

百鬼夜行モデル:デネットの創案による対抗的カリカチュア

・われわれの内では、様々な語デーモン(word-demons)たちがノイズから文章を形成する並列的言語処理のめまぐるしい興亡を繰り広げていて、その混沌のなかからいくつかの完成された文章候補が出現し、それらの内で現在の心的態度(mind-set)に半ば叶ったもののひとつが勝利を収め発話される。

・諸々のコミュニケーションの意図を原因とするそうした準‐進化的なプロセスによって、さらなる意図が結果し、それがプロセスのさらなる実行の基準として働いてゆく。意味の唯一の源泉といったものは存在せず、多くの源泉が入れ替わり立ち代り正しい語を求めて発達してくるのである。「意味」として立ち現れてくるものも、中心の意味主体によってあらかじめ判定されるのではなく、こうした場当たり主義的なプロセスから徐々に発達して産出されるに過ぎない。

・このモデルでは通常、話し手は自らの言うことを聞き手と同時に知るのであり、聞き手に先立って(内観的に)知っているのではない。

3 言葉はいつ言ってほしいと思うのか?

・デネットはこれら両極的な二つのカリカチュアのスペクトル間に、より現実的な方法が存在するとする。それがどこなのかは経験的検証を待つべき問いであるが、デネットは次に百鬼夜行モデルによってよりよく説明されるいくつかの現象を概観することによって、自身の描き出したモデルに支持を与えようとする。

(1) フロイト流の言い間違い

・フロイトが着目した言い間違いは、無意識的な「意図」が談話に滑り込み、話者の抑圧された「狙い」を満足させるものとされる。Birnbaum and Collinsはこれを、あらかじめ考えられた計画の結果としてではなく、様々な「狙い」が素材を求めて警戒態勢をしいているような、並列的なプロセスによって行われていると説明する。

・デネットはむしろ、「素材自体」が自らを具現化する機会を求めて警戒態勢をしいているとしたらどうかと問う。非官僚主義的な言語生産システムにおいては、諸々の語自体(=ミーム)が公的に表現される(=表現型を得る)ことを求めて互いに競い合っているからである。

(2)短編小説を書き上げるプロセス

・ハンプル(Hampl)の告白的証言によれば、作家には批評家たちが解釈するような「洗練された意図」などなく、曖昧で一貫性を欠き、何か急き立てるような「目的」があるだけである。そうした目先の目的に促された「おしゃべり」が、最後には形をとって、作家の是認に出会うのである。

・そうした場合、作家自身でさえ自分のテキストの解釈においては外部の批評家や解釈者と同じ船に乗っているのである。

デネットの自己批判

・かつてデネットは『内容と意識』のなかで、「コミュニケーションの意図の前意識的定着」と「それに続くその意図の実行」の間には際立った機能的ライン(気づきのライン)が存在していると考えた。意味はこの分水嶺に定着しており、そこが意味の発生の場である。このラインの向こう側で起きた誤りは言い間違いや発音の誤りなど「表現上の誤り」となり、こちら側で起きた誤りは「本来表現されるべきもの自体の変更」となるのである。

・こうした考えの間違いは、何らかの「固定した」ラインが存在しなければならないという思い込みにある。オーウェル流の改竄とスターリン流の改竄の間に線を引くことが不可能であるのと同じように、こうした線引きは恣意的なものにしかならない。

・なぜなら、「表現されるべき内容」と「言語表現の多様な候補」との間の「意味論的空間におけるミスマッチの距離」を縮めるべくフィードバックを繰り返すという言語生産のプロセスにおいて、最も手近で利用可能な単語や言い回しが実際に「経験内容」を変えてしまうこともありうるから。

「意味主体」の統一が粉砕されたと思われるケース

(3)塁審の判断

・デネットが野球の塁審を務めた際、きわどい判定で「アウト」のサインである親指を突き上げながら口では「セーフ」と叫ぶということがあった。デネット自身にもどちらが正解であるかを何らかの特権的な立場から判定することはできなかった。

(4)盲視症

・盲視症の被験者が、閃光が見えたら、①「イエス」と言う、②ボタンを押す、③瞬きをする、という三つの行為を行うよう指示された。驚いたことに、被験者はこれら三つの行為を時にばらばらに行い、しかもこれらを互いに順序づける方法も存在しなかった。被験者には、ばらばらになされた三つの行為のどれを受け入れ、どれをミスと考えるべきかについて従うべきパターンがなかったのである。

「中心の意味主体」から命令が出されていないのに、言語化が働き始めるケース

(5)ジャーゴン失語症

ブローカ型の失語症では、患者は自身の疾患を自覚しており、言葉を何とか探し出そうと躍起になるが、ジャーゴン失語症の患者は、自身の言語疾患で悩んでいる風には見えず、自らの言語的営みに満足しているように見える。

(6)作話症

・病的作話症のうち脳に損傷のあるケースでは、患者は重度の記憶障害を伴い、二、三分前の出来事についてもでたらめな話をペラペラとしゃべり始める。

・これら(5)、(6)のケースは、患者本人が欠損に気づいていない「病態失認」の一例。これらが示すのは、上部からの一貫した命令がなくとも、脳の機械装置は見かけの発話行為を構成することが可能であるということ。

終わりに

・本章でスケッチした百鬼夜行モデルは最初馴染みが薄いと思われるかもしれないが、何らかの「中心」に知的な主体を想定する思考習慣の誤りは、生物学や知覚心理学、行為論などでも同様に戒められている。中心に想定された知性に代えて、互いに協調的に働く半‐独立的な半‐知性という究極的には機械論的な織物を置く必要がある。

・「中心の意味主体」の崩御は、より一般的には「中心の意図主体」の崩御でもある。第10章でこの「ボス」を扱うが、それに先立ち、次章ではこうした新しい思考習慣の基礎をさらに安定したものにするための議論を行う。

実体論の擁護

0. 序

西洋形而上学がその長い歴史のなかで問うてきた「実体」の思想と、仏教諸派、とりわけ中観派の開祖とされる龍樹によって論理的に先鋭な仕方で説かれたとされる「空」の思想とは、互いの間でどのような関係を取り結ぶものなのだろうか。両者は整合するのだろうか、あるいは不整合をきたすものとしてどちらか一方が退けられねばならないのか。この問いを問うに値する実質的なものとするためには、まず実体と空の両者を――紙幅ならびに手持ちの能力の許す限りにおいて――明晰化しなければならない。

1.実体の基準

いかなるものを実体として採用するにせよ、そこには実体が充足するべきとされる共通の基準が貫通している。それは自立性、不変性、単一性である。第一に、実体は他に依存せずに存在する自立的なものでなければならない。ある存在者が依存的であるならば、その存在者はそれが依存している他の存在者が成立して初めてそれ自体として成立可能となるのであり、したがって他の存在者の方が存在論的に先行することになる。それゆえ、実体は依存的ではなく自立的でなければならない。第二に、実体は変化しないもの、あるいは変化を通じて同一性を保持するものでなければならない。ある存在者に対して、「その存在者が変化する」という言明を有意味に主張しうるとすれば、そこには変化を通じて不変なままに留まるものがその根底に同一的なものとして存在しているのでなければならない。なぜなら、変化は必ず「何ものか」の変化として語られるのであり、その「何ものか」ですら変化を被るのであれば、もはや変化という言葉は意味をなさないからである。それゆえ、実体は同一性を保持する不変的なものでなければならない。第三に、実体はその部分をなす諸実体の複合であってはならず、それ自体において単一なものでなければならない。もしある実体が複合的なものであれば、その構成要素である諸実体こそが真に実体的なものであることになる。それゆえ、実体は単一性をもたなければならない。これら三つの基準を満たして初めて実体は実体たりえるのであり、もしこれらのうちの一つ、あるいは二つを欠いたものを実体として認めるのであれば、その主張はそれ相応の弁明を行わなければならないのである。無論、これらの基準に関する上述の記述は最低限の形式的なものであり、具体的に実体を論じるときにはさらに詳細な規定が必要となる。

2.実体否定としての空論

空の思想はこれら三つの基準を――たとえそのうちのひとつであろうと――満たすことのできる存在者が存在することを否定することによって、実体論に対立する論理を展開していると一般には考えられている[i]

。空とは「すべてのものは移り変わる無常のものである」という教えである。空の思想をこうした素朴な無常観として解釈するならば、先の三つの基準を否定するその論理には以下のような諸々の難点がつきまとわざるをえない。

(1)自立性の否定。仏教ではあらゆるものは縁起――様々な原因や条件――によって成立しているとされる。あらゆるものは縁起の連鎖のなかにあり、他の様々な縁から生じたものである。それゆえ、すべてのものは依存的であり自立性をもたない。しかし、ここには縁起の始源を無限後退に陥らずにいかにして理解するかという問題が残る。また、より特殊的には、行為を開始する意志の自由という心的因果の問題も同様に残されたままである。仏教では始源を問い求める思惟の困難さゆえに、思惟そのものを離れ一切の分別を捨て去ることを説くようである。「悩み苦しみの因由を尋ね始めたら何世、何百世のさきまで辿っても始源は求められない。心とは、無始爾来の界なのだから。悩み苦しみを解釈し始めたら、何百、何千の煩悩を数えあげ、その複合を尽くしても、当の悩み苦しみが解消するわけではない。悩み苦しみは概念や思惟で解釈できないものなのである」[ii]

。これは宗教的態度としては至当なのかもしれない。しかし、学問的態度としては問うべき問いを棚上げしており不誠実という他はないであろう。このように、縁起思想による自立性の否定は解消すべき問いを放棄しており不徹底である。

(2)不変性の否定。空の思想は「すべてのものは移り変わる」という教えであり、これは一見して直接的に不変性を否定するものである。しかし、先にも見たように、変化を有意味に語るためには変化の前後を通じて変化しない同一的なものが存在しなければならない。「すべてのもの」が川の流れのように時々刻々と変化するのであれば、もはや変化について有意味に語ることはできないのである。一般に、事物が変容するということは、その事物がもつある属性が失われ別の属性に置換されるということである。この場合、諸々の属性が帰属するところの基体が同一的なものとして実体的に把握されている。基体の連続的な同一性を欠いては属性変化を有意味に語ることはできないのである。しかし、この変容が極端なものとなり、「基体的変化」を引き起こすとみなされるような場合はどうか。空の思想が「すべてのものは移り変わる」というとき、「すべて」という普遍量化詞は文字通りに解されるべきであり、その変項の走る領域には基体そのものも含まれているはずである。こうした例を現実に見出すのは困難であるが、ギリシア神話に例をとると、「ペーネイオス河の神の娘ダプネーは、アポロンに恋され追いかけられて、まさに捕らえられようとして、父に助けを求め、父は彼女を月桂樹に変じたという」[iii]

。フィクションに例をとることの適切性はひとまず措くとして、ここでは娘から月桂樹への変化として、単なる属性変化に留まらない基体そのものの変化が生じている。しかし、この場合でも、その形態的相貌や内部組成を変じつつも、時空的な位置付けの連続的な同一性は保たれているのであり、あらゆる同一性を絶した変化は生じていない。あらゆる同一性を絶した変化とは語義矛盾以外の何ものでもない。また、翻って考えてみれば、「基体的変化」が差しあたってフィクションのなかにしか見出せないということ自体、われわれの現実世界が多少なりとも基体の同一性を保持するような構成を有していることを示唆するものである。さらには、空の思想が「永遠に移り変わることのない実体はない」とか「生成消滅することのない実体はない」という永遠的な恒常性の否定を伴った主張であるとするならば、こうした主張は多くの実体論と整合するものであり、それらの実体論を否定するものではないだろう。なぜなら、歴史上唱えられてきた実体論の多くはその実体が永続することや不生不滅であることを主張してはいないからである。実体の永遠性を否定する主張がそのまま実体論全体の否定を含意するわけではないのである。また、仏教固有の輪廻の思想は、生死の反復を通じた魂の永遠的な同一性を前提しなければ有意味に語ることはできないであろう。したがって、無常観と輪廻思想を文字通りに解するならば、それらは仏教の内部において相矛盾し衝突するのである。以上のように、無常観による不変性の否定は、変化そのものの否定を意味する自己論駁的な主張であるか、あるいは、実体論と整合する内容空疎な主張であるかいずれかであり、仏教そのものの内部にも自己矛盾を生じさせるような受け入れがたいものである。

(3)単一性の否定。空の思想によれば、すべての延長的存在はたくさんの部分が寄り集まってできた複合体であり、単一の全体性を備えたものではない[iv]

。複合を構成する部分の単位をどのように考えるかについては、原子を最小単位としてその複合を考える原子論的な立場を採らずとも、ある任意の存在者に対してその全体をより小さな諸部分へ分割することが常に可能であるとする分割可能性による規定を採ることも可能であろう。だとすれば、たとえば「私の身体が単一であるかどうかといえば、手を動かすと私の身体は動いている手の部分と動かないでいる身体の部分とに分かれ、これも単一ではない」[v]

ということになる。こうして、「大きさや広がりをもったものはすべて複合体である」[vi]

とされる。しかし、こうした要素還元主義的な論理によって、諸事物の全体性、たとえば身体のゲシュタルト的統一を再構成することが可能であろうか。身体の諸部分の機能を複合しても、それらを統一する有機体としての身体がそこから生じるわけではない。有機体としての単一性は全体論的な性格を備えたものであり、その統一性を分割された諸部分のつぎはぎによって与えることはできない相談である。ある統一的な存在者のもつ分割可能性は、その存在者の単一性を構成原理として前提することによって初めて生じうるのであり、この場合の説明順序は全体から部分へと進み、その逆ではない。このように、仏教思想が単一性を否定する際のその論拠が要素還元主義的なものであるとすれば、それは有機体などのシステムがもつ統一性を説明不可能なものとしてしまう。それゆえ、空の思想による単一性の否定についても、それは実体論を論駁するものではないのである。

以上のように、何らかの存在者を実体として認定する際の基準とされる自立性、不変性、単一性のいずれに対しても、素朴な無常観としての空の思想はそれらを否定するための論拠を欠き、したがって実体論を全面否定する対抗策たりえてはいないのである。

3.実体論の擁護

しかし、龍樹が洗練させた空の思想は、こうした単なる実体論の否定としての空論に留まるものではないとされる(注1参照)。それはむしろ、実体を肯定する立場と否定する立場の双方がそれぞれ矛盾するものであり、したがって実体と空の双方が論理的に不成立となる他はないということこそを説くものであるとされるのである。いいかえれば、肯定命題に対する否定命題という対立次元を超えて、両者を包摂するメタ否定という次元に立つのが龍樹本来の思想なのである。龍樹は縁起や運動、五蘊、苦、自性と他性、輪廻と涅槃、我、時間などおよそありとあらゆる一切の諸範疇が、その肯定も否定もともに矛盾を孕むものであり不成立とならざるをえないということを説く。たとえば、縁起は「縁」と「果」という両項の関係によって構成されているが、龍樹によれば、ここには基本的に二つの矛盾が含まれている。すなわち、縁起関係を構成する両項の間にある相互依存にふくまれる循環的矛盾と、両項の間の同一性と別異性との矛盾である。この二つの矛盾ゆえに、縁起を肯定する立場も否定する立場もともに矛盾に陥るとされる。この点に対するさらなる論証を構築し、それを論駁することも興味深い重要な問題ではあるが、それは本論の範囲を越える課題である。ここでは空論それ自体を別様に解釈する可能性が存在することを指摘するに留め、前節での「実体否定としての空」に対する批判を継いで、実体論を擁護する論証を行いたい。

西洋形而上学では伝統的に様々な存在者が実体の候補として考えられてきた。たとえば原子、個体、絶対者、精神、延長、あるいは有機体などである。実体として原子を採るならば、諸々の存在者はそうした要素的実体としての原子の複合体として存在することになり、存在者を構成する諸原子の組成が変化しようとも原子そのものは変化しないということになる。また、デカルトは延長とともに精神を実体とし、思惟の内容は様々に変化しうるが、精神そのものは一人称的な思考力によって単一性を有するとする。

これらの実体論それぞれに言及する余裕はないが、本論の残りでは有機体(ライプニッツ)あるいは身体(メルロ=ポンティ)を実体として解釈する可能性を考察し、その解釈が自立性、不変性、単一性という三つの基準をどのように充足しうるかを示すことにする。

有機体としての身体を実体として捉えることは、そこに知覚内容や行為記述を理解するための単位として単一性を導入することである。マクダウェルによれば、動物としての有機体は環境へと開かれた意味論的機関であり、その内部機関――感覚器官(入力)から神経系を経て大脳を通過し運動器官(出力)へ至る一連の内的システム――が統語論的機関であることと対照をなす[vii]

。経験や行為の内容を理解するためには、われわれは意味論的機関としての有機体のレベルにこそ直接性を認めなければならない。これに対し、統語論的機関としての内的機関に内容を帰属させることは間接的なものに過ぎない。こうしたレベル間の差異をわきまえず、「有機体のレベルにおける内容帰属」を「その内的機関における内容帰属」から構成的に説明することは、有機体の適応能力を説明不可能にし、混乱を招くものでしかない。したがって、実体の基準のひとつである単一性は、有機体のレベルに認められる意味論的機関としての統一性を原理とするものなのである。また、上述の意味論と統語論のレベル間の差異を構成的に理解してはならないという戒めは、自立性という基準に対しても新たな解釈を与えるものである。生命の構成単位としての有機体が生じるのは確かに他の外的存在者からであり、かつ環境への依存関係なしに有機体はその統一性を保持しえないのであるから、有機体は絶対的な自立性を有するものではない。しかし、有機体はその内部機関の諸々の機能を統一する原理でもあり、そうした諸機能の適応的な遂行は有機体という全体論的なレベルに依存することで初めて可能となる。したがって、有機体は、絶対的自立性とは異なる、内的機関に対する相対的自立性を有すると言えよう。もし、このように弱められた意味での自立性が認められるならば、有機体は実体としてのもうひとつの基準を充足することになる。さらに、最後に残された基準である不変性はどうであろうか。無論、有機体を構成する諸元素は不断に入れ替わっており、素材的には有機体に不変性を認めることはできない。しかし、有機体全体に生物学的な基準によって人格的同一性を与えうると見なす論者もおり、有機体としての連続性に不変性の基準を見出すことは有望な試みであると思われる。この点に関しては今後の課題とせねばならない。

4.結語

以上見てきたように、伝統的に解釈されてきた限りでの空の思想は様々な難点を孕んだ素朴なものであり、実体論の否定に至るものではない。さらに、実体論を擁護するために有機体ないしは身体を実体として解釈することは、実体の三基準を独自のヴァリエーションにおいて充足しうる有望なものである。無論、上の論証は空論に関しても実体論に関しても粗雑さの域を出ないものであり、さらなる精査が要求されよう。

[i] 「一般には」という限定を付したのは、龍樹自身の論理はこうした単純な否定に終始するものではないと考えられるからであるが、詳細は他論に譲らざるをえない。矢島(1983)によれば、龍樹本来の空の思想は「実体否定としての空」に留まるものではなく、実体と空の対立次元そのものを否定するメタ否定を通じて一切の無条件的な肯定へと至る「一切肯定としての空」を説くものである。しかしながら、こうした二種の空を論じるのは私の力の及ぶところではないため、本論では前者の「実体否定としての空」を主題的に論ずるに留める。

[ii]

梶山 1983,p.10

[iii]

菅野 2003,p.320

[iv]

非延長的存在であるとされる「ことば」については、それは物質的でないから分割できず、単一な存在であると考えられている。しかし、(延長的、非延長的という二元論の是非は別としても)その場合のことばの地位は否定的なニュアンスを込めて言及されている。たとえば、ことばは、概念として観念的世界へと位置付けられた上で、その単一性は現世とは隔絶した観念の次元に存在するに過ぎないという風に語られている。ことばは概念であり、仏教は概念からの離脱を説くのである。

[v]

梶山 1983,p.33

[vi]

ibid.

[vii]

McDowell 1998, pp.341-358

参考文献

梶山雄一『空の思想 仏教における言葉と沈黙』人文書院、1983

矢島羊吉『空の哲学』NHKブックス、1983

菅野盾樹『新修辞学 反〈哲学的〉考察』世織書房、2003

McDowell, J. 1998, ”The Content of Perceptual Experience,” in Mind, Value, and Reality; Harvard University Press

創造的進化のエンボディメント

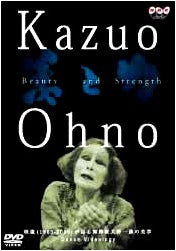

もはや生きた伝説ともいえる舞踏家――大野一雄。彼の公演やインタビュー、稽古風景などを収録したビデオ作品『美と力』をようやく借りて観ることが出来た。彼の切り開いた境地は、もはや暗黒舞踏の域を越え、形而上学的に言えば「生命の運動そのものが彼の身体をして舞踏へと向かわせている」とでも言うべき異形の空間を創出している。

彼の極限まで削ぎ落とされた骨身の精髄には、百鬼夜行状態を呈する血肉化されたイマジネーションの群れとして、天地開闢以来の進化史が織り成す兆重する分岐的運動が凝集されている。それらの分岐的運動は未来へとひしめき合いつつ方向性をさぐっている。そのイマジネーションを彼の舞踏が切っ先として担っているのである。彼の舞踏の表現は、原初的な有機体から連綿と続き、彼がそれであるところの人間という或る生命形態へと至る、その生命の歴史への際限なき問いかけなのである。彼の指先の動きを見よ。それは雄弁に満ちた沈黙のなかで、生命を追い求め、まさぐり、こねまわし、形態学的多様の空間を先へ先へと開いてゆく。

彼へのインタビューのなかに、以下のような印象的な逸話が語られている。ある日、彼は死の間際を迎え憔悴した母親の病床を訪れる。すると、母親は汗をびっしょりと掻き、寝具はその下の畳まで濡れ、臥床からは朦々と湯気が噴き出している。そして、母親は、「私の身体のなかを鰈(カレイ)が泳いでいる」という遺言を残してこの世を去っていく。彼はそれから数年後、ふとこの遺言の意味に気付く。「天地創造の初めに単細胞が出来た。最初は真ん丸い何ものかであったその鰈の命のようなものが、ある時に、ずうっと砂のなかに入り込んでゆく。そして、平らになるまで砂のなかで何万年も耐えに耐える。さらに、その砂のなかから覗く両目が頭の上に出るまで何万年も耐えに耐える。最後に、耐えに絶えた果てに、いざ泳ぎ出すとき、大地が持ち上がり、砂礫が一気に噴き上がる。これは母親の最期に立ち上った湯気の光景だ。その湯気を透かしてみると、ゆらゆら泳ぐ鰈が見える。踊りもこれと同じで、長い年月の間、何万年も耐えに耐えて、海のなかを、あるいは母親のお腹のなかを泳ぎ、両目が魂の所在を証明するように出てくるまで、ずっと耐え抜かねばならない。そして、思い切って、すべての力を結集して、踊りだすのだ」。この幻想的なイマジネーションは「鰈のダンス」という作品へ結実する。「鰈のダンスのなかには人生のすべてがある」。彼の骨身へと「生命の動き」としてつづら折りにされたこうした無数のイマジネーションが、老齢を迎えた今なお彼の身体を舞踏へと駆り立て続けている。

茂木さんが司会者とは・・・

「プロジェクトX」の後釜となる番組「プロフェッショナル」の司会をクオリアで有名な脳科学者(?)である茂木健一郎が務めている。昨夜初回が放送された訳だが、「プロジェクトX」が、傾向的に、主に高度経済成長期をその影で支えていた技術者たちに焦点を当て、そうした小さな「物語」の結束化を通じて大きな「物語」の再確認・再補強を図ろうとしていたのに対し(僕は熱心な試聴者ではなかったため的を外しているかもしれない)、初回放送を観る限り、「プロフェッショナル」は各分野で先駆的な業績を成し遂げている人物を取り上げ、その人物を通して現在生じつつある時代の転換を透視させようというのが狙いであると見受けられた。プロジェクトXで際立っていたあの高揚させるような番組演出は抑えられ(あれが僕の肌にはどうにも合わなかった)、分析的な視線が前面に押し出ている。番組の企図と構成を考えると、茂木健一郎の起用もあながち外れではないかもしれない。危機的なほどには人気が落ちていたとも思えない「プロジェクトX」が終了したのは、おそらくそのコンセプト自体が耐用年数に来ており、番組としての方針転換が迫られていたから、ということだろう。早期治療の試み、といったところか。

初回のゲストは星野佳路氏である。氏はここ最近多くのメディアで採り上げられている時代の寵児であり、経営が傾いた旅館を鮮やかな手腕で次々と再生させているのだが、なるほど彼の経営戦略そのものが時代の鏡として機能している、つまり、形式面を取り出せば、彼の経営戦略は現代に広く望まれている動向をいくつかの点で重ね書きしているのである。第一に、彼はけっして「ワンマンな経営者」という立場を取らず、社員個々の潜在能力を引き出し、個々の自覚を一段階引き上げることによって、経営を、内部の自浄作用を向上させるという仕方で健全化する。つまり、従来の経営者のように裁量権を独占するのではなく、むしろその前段階である裁量の手筈を整える役に回り、社員の自発性や決定権を重視する「調整者」として働いているのである。裁量そのものは社員に任される。第二に、彼は温泉旅館という「ローカル」な資源に目をつけ、それを世界的な観光水準へと引き上げてゆくことを目標としている。日本の観光資源で唯一世界と対抗できるのは温泉のみであると喝破し、古い旅館の体質を改善することにより、顧客第一のサービス体制へと切り替えてゆく。「グローバル」な視野をもって、それを「ローカル」な文脈に落とし込んで止揚させるというその方針も、このように実践で有効に機能させるのは難しい。ほかにも指摘可能な点はいくつかあるが、主なものはこの二点であろう。星野氏を見て感じるのは、彼の人格が他のいわゆる成功者たちと比べて「小気味よい」という点である。何より、古い老舗旅館に活気が戻り、社員たちの顔が破顔してゆくのを見るのは、多くの試聴者を暖かな気分にさせたのではないか。

茂木健一郎につられて観た番組だが、予想よりは作りこまれており、体裁の地味さを補うコンセプトの明確さがあった。それにつられて余計な分析までしてしまった。たんなるスタートダッシュに終わらないことを期待する。毎回観ている暇はないが。